- 热搜词

腾龙国际娱乐平台-一份“欧文苏字”的百年流转

□李皓

一本由清代济南人题签、收藏,自莱芜人手中流出的宋代欧阳修文、苏东坡书的《醉翁亭记》明代碑刻拓片册页,因了一位莱芜小伙的研究和收藏爱好,在时隔数百年、辗转多地之后,又重回济南。其中的种种意外和巧合,让人嗟叹称奇。

《醉翁亭记》拓片册页的传奇经历

今年4月3日,我正在胶东平度老家筹备清明节期间为故去的父母立碑之事,手机微信上忽然收到同为济南市吴伯箫研究会副会长、汶源书院执行副院长的刘强先生发来的信息,他在信息中兴奋地告诉我:3月26日发生在我身上的这件事真是太神奇啦,它让我冥冥之中仿佛真的相信了有天道轮回之说。

事情的起因是这样的:

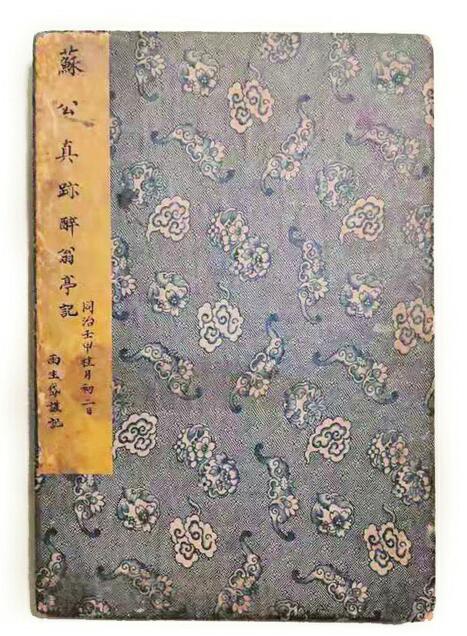

对传统文化和琴棋书画颇为爱好的刘强先生,正在着手编纂一本中国历代文人雅集图览的书。当编写到《醉翁亭雅集》一文时,他对查询搜集到的几帧苏东坡书欧阳修之《醉翁亭记》碑刻拓片影印件的真伪存疑,于是不停地从民间和网上搜寻。最终如愿以偿,这本由清道光二十四年举人、同治年间曾任蓟州盐运分使的济南历城人王钟霖题写书名的《苏公真迹醉翁亭记》拓片册页,喜落刘强先生手中。

王钟霖何许人也?一般人可能多有不知,但一旦提及济南趵突泉内的“第一泉”三字石刻,可能就无人不晓了,其书写者正是王钟霖。这本《苏公真迹醉翁亭记》拓本册页的最初制作和收藏者,正是他。

珍爱把玩之间,当翻到册页的最后时,一段从右至左用朱笔书写的文字后面的署名,引起了刘强的注意,“吴熙成”,这不就是“吴伯箫”吗!“吴熙成”所留文字是手写上去的,内容大致是对欧文苏书碑刻的评价及其感慨,因多为草书,不太好辨认。但在仔细欣赏册页正文时,于册页第一页上,又隐约可见“汶源书院”暗红色竖排长方形钦印。

刘强先生既是济南市吴伯箫研究会副会长,又是汶源书院执行副院长,意外收获连连,让他惊喜不已。惊喜之余,他咨询听取了专家意见,这样推断了这本册页的大致流转顺序:清代济南历城人王钟霖(字雨生)于“同治壬申(因册页封面磨损,“申”看上去像“甲”)桂月初二日”将苏东坡草书之欧阳修《醉翁亭记》碑刻拓本,题签、装裱成《苏公真迹醉翁亭记》册页本收藏。后来,册页由济南历城流于莱芜,被汶源书院收藏,“汶源书院”暗红色竖排长方形钦印估计是于此间盖上去的。汶源书院创建于道光三年(1823年),于1903年后被改为“莱芜官立高等小学堂”。据敦本堂《吴氏族谱》记载,吴伯箫之父吴式圣(1883—1942),“字化之,高等小学毕业,师范讲习所毕业,任县教育委员。”依据吴式圣年龄和教育经历,可推断其毕业于汶源书院改名后的官立高等小学堂,又加之后来其担任县教育委员、督学之职,吴伯箫近水楼台读到(或收藏)此书后题跋留言,再后来又不知何故,流出莱芜,流向外地。直至今日,复归莱芜,回到2014年易地复建的汶源书院的执行副院长刘强手上……

刘强先生感慨:欧文苏书,本身即是一宝,又有王钟霖、吴伯箫等济南籍文化名人先后经手且留下笔迹,辗转多地,宝上加宝。

欧苏亦师亦友的深厚情谊

这本《苏公真迹醉翁亭记》拓片册页,见证了欧阳修与苏东坡两人之间的情谊,是唐宋八大家中两位北宋文坛领袖的文、书绝唱,记录了一个不可复制的年代的斑斓风华,亦是珍贵的历史研究佐证。

4月9日,经过预约,我见到了刘强先生带来的“宝贝”。呈现在我眼前的《苏公真迹醉翁亭记》拓片册页,原碑文为明代文彭(文徵明之子)所刻,共计24片,其中苏轼所书醉翁亭记13片,记述此文缘由落款5片,其余6片为历代收藏家赵孟頫、桐柏山人宋广、吴宽、沈周、文彭、鄢陵刘巡等人的题跋。封页后的空白页盖有“再遍齐鲁山水”“笔歌墨舞”等朱印。最后一页空白,由后来的过手收藏者吴熙成(吴伯箫)朱笔手写题跋填补。24片与原刻石碑同等大小的明碑拓片,纵36厘米,横48厘米,纸张已经斑驳泛黄,它就像一位经历了数百年岁月风霜洗礼的老者,几番辗转,缓缓地从历史中走来,向我们诉说着这背后的故事。

据相关历史资料记载,宋仁宗庆历五年(1045年),支持北宋革新运动的欧阳修受到朝中保守党派的排挤,被贬至滁州。被贬次年,任职太守的欧阳修在与滁州百姓出游时,抒发“醉翁”寄情山水、排遣苦闷的心情,遂成《醉翁亭记》。佳作一出,一时间“天下莫不传诵,家至户到,当时为之纸贵”,滁人更是视为至宝。庆历八年(1048年)三月,由书法家陈知明首次将此作刻于亭石之上,立于滁州。至宋哲宗元祐六年(1091年),曾经的刻石由于历史的风蚀和长期拓印变得越来越模糊,为了能更好地保存流传,当时在职的滁州太守王诏,偶闻开封府的刘季孙与苏轼私交甚好,便拜托刘季孙前往颍州探访苏轼时,请苏轼重书此文。

这件事情,在拓片中的苏轼题跋里也有记载:“庐陵先生以庆历八年三月己未刻石亭上,字画褊浅,恐不能传远,滁人欲改刻大字久矣。元祐六年轼为颍州,而开封刘君季孙请以滁人之意求书于轼,轼于先生为门下士,不可以辞。十一月乙未眉山苏轼书。”

刘季孙,字景文,北宋将门之后,为人博雅好古,忠义豪迈,是苏轼的知己好友,被苏轼誉为“慷慨奇士”。苏轼受邀共作了两篇,一篇为楷书,由刘季孙交给王诏,用于滁州刻石;另一篇则是苏轼酒醉性起,以真、行、草间用字体写成的草书《醉翁亭记》,被刘季孙秘藏,当时未见世刻石。刘季孙死后,此长卷辗转流传至民间。一直到了元朝元贞二年(1296年)四月,此卷再次现世。由册页中赵孟頫的跋文得知,此时长卷为赵子固家藏之物,为其作跋时长卷归冯伯田所有。后历经数百年,陆续由宋广、吴宽、沈周等人经手收藏并为此题跋。

直至明隆庆五年(1571年),此长卷露世,被时任内阁大学士、吏部尚书的高拱所藏,轻不示众。高拱在跋文中叙述了该草书长卷的来历:“一老佣入徽府,拾此于涂泥践踏中,祚以豆数斗易得。”原来,珍贵的苏轼草书长卷曾是明代藩王徽府藏品,一个老佣人在泥泞中捡拾,用数斗米换得。当时的长卷由于长时间的保存不当已有了多处磨损,如若再不设法妥善保管,恐难以日久。视之为至宝的高拱恐真迹被毁,便决定要将此卷刻石立碑,保存下去。

此事便交由高拱女婿刘巡主持,刘巡请来了当时的名篆刻家文彭(明代文徵明之子)、吴应祈刻石,刘巡亲自校对,一字一句,不敢疏忽分毫,历时两月完工。所刻石碑共24面,每面纵约37厘米,横约50厘米。石刻完成后不久,高拱出事,石刻被刘巡带回家乡河南鄢陵,立于刘氏祠堂之上。高拱手中的真迹,后被内阁首辅张居正所有,张氏家族败落后,长卷真迹归入明代宫中,最终失于宫中大火,一代珍宝,毁于朝夕。

所幸刘氏家族所藏的碑刻得以幸存,苏轼草书的《醉翁亭记》得以拓本的形式继续流传。到了清朝康熙年间,高拱后人高有闻发现“今鄢石留存日久,渐以模糊”。高有闻藏旧拓一卷,完好如故,“因念吾家旧物,恐久而愈失其传,构工重勒上石,以垂示子孙。”

高有闻用其拓本重新刻石,立于新郑高氏宗亲祠堂。如今已被郑州市博物馆收藏。而鄢陵刘氏祠碑却因历史原因,年久失传,无处可寻。苏东坡草书的《醉翁亭记》自明代刻石后,刘氏家族保护极好,留世拓片极少,更显刘强先生此次获得的拓本册页珍贵之极。

于苏轼而言,欧阳修是发现其才华的伯乐,是恩师,是兄长。此碑书是在欧阳修逝世近20年时苏轼所书。已是暮年的苏轼在此时书写先师的传世佳作,自然拥有不同于寻常人对欧阳修的心态。在相似的人生境遇下,带着文书俱老、人生俱老的相似心境书写此书,内心对恩师该是一种怎样的缅怀与追忆啊。也正是由于苏轼的此次书写,后经世人刻石、拓印,才让此作更长久地流传下来,成为一篇千古传诵的佳作,“欧文苏字”也成为了后世的一段佳话。

原标题:一份“欧文苏字”的百年流转

值班主任:颜甲

-

英亚体育app官网代理:文旅部公开征求意见:幼儿园周边不得设置

英亚体育app官网代理:文旅部公开征求意见:幼儿园周边不得设置

-

永利国际app是干什么的:肖艳华:坚守38载,用心守护绿色家园

永利国际app是干什么的:肖艳华:坚守38载,用心守护绿色家园

-

下载萄京娱乐场app:肯德基、麦当劳连这个都开始收费了!网友炸

下载萄京娱乐场app:肯德基、麦当劳连这个都开始收费了!网友炸

-

银河国际7163:北京市朝阳区一再生资源回收地块起火

银河国际7163:北京市朝阳区一再生资源回收地块起火

-

云顶国际手机版下载:瞭望·治国理政纪事丨加快建设体育强国

云顶国际手机版下载:瞭望·治国理政纪事丨加快建设体育强国

-

永利澳门娱乐场app:电梯“吃人”事件频发,有多少电梯超龄服役

永利澳门娱乐场app:电梯“吃人”事件频发,有多少电梯超龄服役

-

金沙3983娱乐官网网址:中央广播电视总台8K超高清电视公共服务平

金沙3983娱乐官网网址:中央广播电视总台8K超高清电视公共服务平

-

威尼斯国际app:刘国梁:国乒奥运阵容已定,模拟赛上出问题是好

威尼斯国际app:刘国梁:国乒奥运阵容已定,模拟赛上出问题是好

-

凯发网娱乐官网:布林肯要求释放黄之锋等人,香港律政司回击:

凯发网娱乐官网:布林肯要求释放黄之锋等人,香港律政司回击:

-

新萄京娱乐网址668866:今天不是百年前!美驻华使馆为微博发“狗

新萄京娱乐网址668866:今天不是百年前!美驻华使馆为微博发“狗

-

韩国瑜复出布局 名嘴陈挥文:要想通3件事02-19

韩国瑜复出布局 名嘴陈挥文:要想通3件事02-19 -

1欧元甩卖王室城堡给政府,德国汉诺威王子被父亲起诉02-19

1欧元甩卖王室城堡给政府,德国汉诺威王子被父亲起诉02-19 -

因疫情连失亲人打击不断 美国民众欲哭无泪02-19

因疫情连失亲人打击不断 美国民众欲哭无泪02-19 -

美国前女主播接种新冠疫苗后死亡 官方未公布死因02-19

美国前女主播接种新冠疫苗后死亡 官方未公布死因02-19 -

男子抓拍举报占用应急车道18起!交警:已全部录入02-19

男子抓拍举报占用应急车道18起!交警:已全部录入02-19 -

杨幂胸前大深V直播 肩带撑不住北半球露出来了02-19

杨幂胸前大深V直播 肩带撑不住北半球露出来了02-19 -

电影票房破亿 女星脱了全裸辣送福利网嗨爆02-19

电影票房破亿 女星脱了全裸辣送福利网嗨爆02-19 -

印军高官鼓吹边境对峙“获胜” 分析人士:为莫迪政府“政治减02-19

印军高官鼓吹边境对峙“获胜” 分析人士:为莫迪政府“政治减02-19 -

海南离岛免税店春节销售额超15亿元02-19

海南离岛免税店春节销售额超15亿元02-19 -

三明市领导走访调研企业02-19

三明市领导走访调研企业02-19